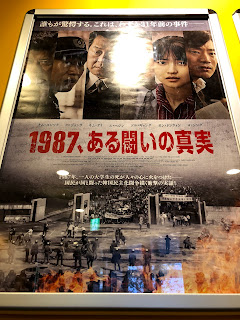

6月民主抗争の記憶 #1987ある闘いの真実

映画公式サイト http://1987arutatakai-movie.co m/ 6月民主抗争(韓国) https://ja.wikipedia.org/wiki/ 6%E6%9C%88%E6%B0%91%E4%B8%BB%E 6%8A%97%E4%BA%89 筆者が小学生だった頃、テレビで(おそらく)ソウル市内のデモ( と警官隊の衝突)の光景を観たことがある。 場所は分からないが、'16年にキャンドルデモが敢行された光化 門広場だったかもしれない。 名古屋の100m道路や札幌の大通より広く感じる道路いっぱいに デモ隊が練り歩き、警官隊が催涙ガス弾を発砲し、白いガスが拡散 し、人々は逃げ惑い、モノコックの右ドアのバスがバリケード代わ りに幾重にも止められていたのをぼんやりと覚えている。 韓国では高速道路などの主要な道路が広く作ってあるのは、『有事 』に飛行機の滑走路に転用できるようにするためだと聞いたことが ある。 その道路いっぱいに広がり、催涙ガス弾から逃れる人々の群れ。 そのデモの背景にある事件が、本作『1987、ある闘いの真実』 のテーマである。 この『6月民主抗争』は韓国では漫画『沸点(100℃)』(日本 版は『ころから』 http://korocolor.com/ book/zouho-futten.html から出版されている)でも描かれている。 かつて司馬遼太郎が『城塞』などで指摘した『世界史の同時性』と いうものが、当邦では1960-70年代の『安保闘争』や『成田 闘争』や『三池争議』や水俣病に関する運動などにみられるような 、『生物の次元』で解釈したほうが理解しやすいであろう、市井の 人々の権力への異議申し立てのムーヴメントという形で、世界各地 で沸き起こっていた時期である。 韓国の場合、『第5共和国』体制下での経済成長が市井の人々に犠 牲を強いてきた結果、先に公開された『タクシー運転手』 で取り上げられた光州事件(5・18光州民主化運動) 【参考 http://onthewayinkyushu.blogsp ot.com/2018/05/518.html 】 に続き、1987年1月にソウル大の学生が亡くなるという形で市 井の人々に犠牲が生じた。 (実際には他にも拷問などで多数の犠牲者が出ていたが、本作を観 るまで筆者は...